"Noli foras ire, in interiore homine habitat veritas"

(ne va pas à l'extérieur, c'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité)

L'œuvre vécue et écrite par Carl Gustav Jung est le reflet de l'aventure de son développement intérieur. Ma vie, écrit-il, est "l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation". Il a su écouter et suivre son inconscient, en sachant repérer, contrairement par exemple à un Nietzche les dangers que cette démarche fait nécessairement encourir.

Je crois, personnellement, qu'on réalise mal, surtout en France ce que cet homme a légué à l'humanité qui désire connaître et comprendre la transformation spirituelle, la réalisation du soi, ou la plénitude. (ou encore ce que les Bouddhistes appelle l'illumination).

Ainsi que Jung nous le signale :"Dans l'âme, depuis ses origines primordiales, il y a toujours eu un désir de lumière et un besoin irrépressible de sortir de l'obscurité première…la nuit primordiale de l'âme est aujourd'hui la même qu'elle a été depuis des millions d'années. L'aspiration à la lumière est l'aspiration à la conscience".

Outre le psychiatre de grande renommée qu'il était Jung agissait en guérisseur de l'âme. Il ne proposait aucune méthode fixe de traitement. Mais plutôt une aide ainsi qu'un suivi complet au plein développement de la graine spirituelle perdue tout au fond de l' inconscient.

Ses lieux de vie

Carl Gustav Jung naît en 1875 en Suisse, ce paisible et charmant pays situé au cœur de l'Europe et y résida tout au long de sa vie. Les eaux calmes et bleues du lac de Constance ainsi que le

blanc des montagnes enneigées des Alpes ont constitué très certainement des images très inspirantes pour ce savant. L'eau qui désigne l'inconscient fut même l'élément majeur qui l'environna. En effet, partout où il vécut, on constate la présence de l'eau : Kesswill, son village natal se trouve en bordure du lac Constance ; depuis la résidence familiale - le château de Laufen - on aperçoit ainsi qu'on entend les eaux des chutes du Rhin ; une fois marié, il se fixe durablement à Küsnacht tout près du lac de Zurich ; et enfin, il meurt (le 6 juin 1961) à Bollingen, petit bourg où il fit construire une tour au bord de l'eau.

blanc des montagnes enneigées des Alpes ont constitué très certainement des images très inspirantes pour ce savant. L'eau qui désigne l'inconscient fut même l'élément majeur qui l'environna. En effet, partout où il vécut, on constate la présence de l'eau : Kesswill, son village natal se trouve en bordure du lac Constance ; depuis la résidence familiale - le château de Laufen - on aperçoit ainsi qu'on entend les eaux des chutes du Rhin ; une fois marié, il se fixe durablement à Küsnacht tout près du lac de Zurich ; et enfin, il meurt (le 6 juin 1961) à Bollingen, petit bourg où il fit construire une tour au bord de l'eau.Voici d'ailleurs un extrait de ce qu'il écrivit à propos du lac de Constance, dans son livre autobiographique "ma vie" :"le lac s'étendait dans un lointain infini et cette immensité était un plaisir indescriptible, une merveille sans pareille. Alors se fixa solidement en moi l'idée que je devais vivre au bord d'un lac. Je pensais qu'on ne pouvait exister qu'au voisinage de l'eau".

Enfances & études

Très jeune, Jung exprima une très grande sensibilité et vulnérabilité issues sans doute de son vécu intérieur dont il pressentait que la réalité et les buts étaient d'une importance souveraine.

Un grand nombre d'évènements intérieurs commença à se manifester dès qu'il eut 6 ans ; il recevait de fortes impressions à la vue d'images dans un livre dont sa mère lui faisait la lecture et qu'il réclamait instamment ; ces images montraient des figures religieuses exotiques notamment d'Inde. Toujours à l'époque de sa première enfance, il connut un grand nombre de rêves d'angoisse ainsi que beaucoup d'autres rêves étranges qui étaient sans doute à mettre en relation avec son grand secret qu'il ne pouvait partager avec personne. Il était continuellement à la recherche de quelque chose de mystérieux. Le mystérieux s'est aussi fait entendre au cours de sa vie : par exemple vers la fin de son enfance, il fut le témoin à la maison d'étranges phénomènes - explosion de bois de meubles, bris soudain de lame de couteau etc - Suite à quoi, il s'essaya même à réaliser quelques observations spirites.

Un grand nombre d'évènements intérieurs commença à se manifester dès qu'il eut 6 ans ; il recevait de fortes impressions à la vue d'images dans un livre dont sa mère lui faisait la lecture et qu'il réclamait instamment ; ces images montraient des figures religieuses exotiques notamment d'Inde. Toujours à l'époque de sa première enfance, il connut un grand nombre de rêves d'angoisse ainsi que beaucoup d'autres rêves étranges qui étaient sans doute à mettre en relation avec son grand secret qu'il ne pouvait partager avec personne. Il était continuellement à la recherche de quelque chose de mystérieux. Le mystérieux s'est aussi fait entendre au cours de sa vie : par exemple vers la fin de son enfance, il fut le témoin à la maison d'étranges phénomènes - explosion de bois de meubles, bris soudain de lame de couteau etc - Suite à quoi, il s'essaya même à réaliser quelques observations spirites.Enfin, chose troublante, il sentait très distinctement qu'il appartenait à l'époque du XVIIIe siècle ; tous les objets se référant à cette époque lui paraissaient très familiers. Il lui semblait que cette impression chez lui ne pouvait relever d'aucun résidu de souvenirs "extérieurs".

Avant de démarrer sa carrière scolaire, il savait déjà lire et était en avance par rapport aux autres. Par contre, les années passées aux collèges lui parurent pesantes et ennuyeuses. Il haïssait les mathématiques et ne comprenait pas leur utilité.

Il fit en sorte toutefois d'obtenir d'assez bons bulletins, et veilla bien à ne pas arriver le premier de la classe car il haïssait la compétition et n'aimait pas se faire remarquer.

En fait, durant toute sa scolarité et plus tard ses études, tant qu'il put se retenir d'exprimer le monde des aspirations et des pressentiments tout se passa bien ; par contre dès lors qu'il montrait qu'il s'intéressait aux questions sérieuses et profondes il passait pour un vantard et un trompeur.

De fait, comme il souhaitait passer inaperçu et le plus normal possible aux yeux des autres, il comprit qu'il devait mentionner le moins possible la présence de cet "ésotérisme" en lui. Dans son ouvrage, Ma vie – on peut lire :"Je ne voulais pas rester à l'écart du monde, ni acquérir la douteuse renommée d'être un curieux personnage" .

Il jugea les cours d'instruction religieuse qu'il recevait de son père inintéressants et incompréhensibles ; ces cours jetèrent, somme toute, un grand trouble dans son esprit, insérant pendant un temps même chez le jeune Jung une dose polluante de scepticisme et d'inquiétude. Il percevait beaucoup d'incohérences et d'aberrations déjà dans les prières qu'on lui demandait d'apprendre lorsqu'il était tout petit. Par exemple il ne comprenait pas pourquoi le seigneur Jésus portait des ailes.

Un peu plus tard, il trouva dans ses livres de philosophie un moyen d'éveil et d'investigation beaucoup plus réconfortant.

Enfin, lorsque le moment du choix de sa profession se présenta, Jung eut beaucoup de mal à se décider. La suite logique à son goût pour les livres de philosophie et d'histoire aurait été qu'il choisisse le cursus de lettres. D'un autre côté aussi, l'étude des sciences naturelles l'intéressait beaucoup. Tout compte fait, son choix se porta vers des études médicales, et plus tard il choisit de se spécialiser en psychiatrie. Spécialité qui réunissait les deux voies qu'il chérissait le plus : la biologie et les sciences de l'esprit.

Une jeunesse sous le signe du secret

La possession d'un grand secret qu'il nomma "sa grande révélation" a beaucoup marqué son enfance. Ce grand secret se manifesta tout d'abord sous la forme d'un rêve qui l'a beaucoup marqué – le rêve du dieu ithyphallique – puis vint l'épisode du petit bonhomme dans l'encrier jaunâtre qu'il fut poussé à fabriquer et à cacher dans les combles de la maison. Cet acte fut sans doute une tentative de mise en forme de son grand secret. Au départ, il ne comprenait ni ce qu'il faisait, ni ce qu'il rêvait. Ce n'est que bien plus tard qu'il put y réfléchir et comprendre qu'il s'agissait des premières formes d'expression de l'inexprimable force qui gisait dans l'inconscient et qui deviendra dans un développement ultérieur, l'impulsion créatrice.

Sur sa division intérieure

Les caractéristiques internes et fonctionnelles parallèles à l'existence de son grand secret furent très vite repérées par Jung, à savoir l'existence de deux personnalités, qu'il nomma, la personnalité numéro 1 et la personnalité numéro 2. Voici ce qu'il nous en dit :

"le jeu alterné des personnalités, numéro 1 et 2, qui a persisté tout au long de ma vie, n'ont rien de commun avec" une dissociation" au sens médical ordinaire. Au contraire, il se joue en chaque individu. Ce sont avant tout les religions qui, depuis toujours, se sont adressées au numéro 2 de l'homme, à "l'homme intérieur". Dans ma vie, c'est le numéro 2 qui a joué le rôle principal et j'ai toujours essayé de laisser libre cours à ce qui voulait venir à moi de l'intérieur. Le numéro 2 est une figure typique, mais le plus souvent la compréhension consciente ne suffit pas pour voir qu'on a cela aussi".

Dans un contexte terminologique autre, nous dirions que la personnalité numéro 1 correspond

au moi et le numéro 2 à l'âme.

au moi et le numéro 2 à l'âme.Le numéro 2 fut pour Jung à la fois un refuge et une aide pour remédier à son insécurité permanente dans le vaste monde. Le numéro 2 représentait l'immuable, la sagesse, alors que le numéro 1 cumulait les défauts majeurs du moi : la soumission aux humeurs, aux émotions, aux passions, l'infantilisme, la susceptibilité, la paresse etc.

Voici d'autres extraits consacrés aux personnalités 1 & 2.". Au fond, je savais toujours que j'étais "deux". L'un était le fils de ses parents ; celui-là allait au collège, était moins intelligent, moins attentif, moins appliqué, moins convenable et moins propre que beaucoup d'autres ; l'autre au contraire était un adulte ; il était vieux, sceptique, méfiant et loin du monde des humains. Mais il était en contact avec la nature, face à la terre, au soleil, à la lune, aux intempéries, aux créatures vivantes et surtout à la nuit, aux rêves et tout ce que "dieu" pouvait évoquer immédiatement en moi. Je place ici" dieu" entre guillemets, car la nature m'apparaissait, ainsi que moi-même, posée et différenciée par Dieu comme n'étant pas Dieu, bien que créée par lui comme expression de lui-même. Il ne m'entrait pas dans la tête que la ressemblance avec Dieu ne dût concerner que l'homme. Plus encore, il me semblait que les hautes montagnes, les rivières, les lacs, les beaux arbres, les fleurs et les animaux traduisaient bien mieux l'essence divine que les hommes avec leurs habits ridicules, leur vulgarité, leur sottise, leur vanité, leur esprit de mensonge, leur insupportable égocentrisme. Ces caractères, je ne les connaissais que trop d'après moi-même, c'est-à-dire, d'après ma personnalité numéro I, celle du collégien de 1890" ."Sans aucun doute, je n'avais pas encore vu à l'époque de différence entre les personnalités numéro 1 et numéro 2, et j'avais aussi revendiqué le monde du numéro 2 comme mon monde personnel ; pourtant il existait toujours, à l'arrière-plan, le sentiment d'une participation de quelque chose qui n'était pas moi – un peu comme si j'avais été touché par un souffle venu de l'univers astral et des espaces infinis ou comme si un esprit invisible était entré dans la chambre ; un esprit disparu depuis longtemps mais qui serait continuellement présent dans l'intemporel et jusque dans un lointain avenir. Les péripéties de ce genre étaient entourées du halo d'un numen".

Sa grande solitude

Jung était aussi un enfant très réservé, qui aimait plutôt resté seul avec ses pensées. Il connut une enfance solitaire (son unique sœur avait neuf ans de moins que lui). Cette solitude faillit même le faire basculer dans l'isolément et la rêverie dangereuse s'il n'avait pris subitement conscience qu'il était entrain de s'égarer en même temps qu'il se fuyait à lui-même. Se laisser glisser par le ravissement prolongé que lui procurait la vue des beaux trésors de la nature constituait un programme bien plus motivant que celui qui consistait à aller se confronter à la réalité.

Une fois adulte, la solitude continua de s'imposer à lui à cause cette fois de son secret : il savait des choses que les autres ne savaient pas ou bien ne voulait pas voir.

Son père

Jung s'entendait très mal avec son père sur la question du domaine religieux. De longues discussions stériles sur ce thème eurent lieu entre eux. Son père était pasteur protestant rongé par le doute, mais qui néanmoins ne renonçait pas à débiter doctement sa foi et ses sermons. Pour Jung, son père croyait seulement à des définitions. Sur la théologie religieuse n'écrivit-il pas : "sans espoir de jamais savoir, elle exigeait que l'on crût".Contrairement à son père, au lieu de "croire" Jung se mit à "chercher" les causes de la souffrance, de l'imperfection et du mal. Et malgré sa grande curiosité qui le portait vers la réalité extérieure, très vite il eut le pressentiment que la réponse se trouvait au-dedans de lui et non au-dehors.

De longues discussions stériles sur ce thème eurent lieu entre eux. Son père était pasteur protestant rongé par le doute, mais qui néanmoins ne renonçait pas à débiter doctement sa foi et ses sermons. Pour Jung, son père croyait seulement à des définitions. Sur la théologie religieuse n'écrivit-il pas : "sans espoir de jamais savoir, elle exigeait que l'on crût".Contrairement à son père, au lieu de "croire" Jung se mit à "chercher" les causes de la souffrance, de l'imperfection et du mal. Et malgré sa grande curiosité qui le portait vers la réalité extérieure, très vite il eut le pressentiment que la réponse se trouvait au-dedans de lui et non au-dehors.

Ce qu'il manquait à son père, pensait Jung, c'était l'expérience immédiate de dieu. Jung savait de quoi il en retournait, mais, hélas, il échoua à le faire comprendre à son père.

D'après Jung, la débâcle religieuse de son père était à l'origine du sentiment d'inquiétude et d'insécurité face au monde qu'il ressentit tout au long de son enfance.

À ce propos, Jung fait cette remarque :"Une révolution intérieure de ce genre, jette son ombre très longtemps à l'avance et d'autant plus longtemps que la conscience se cabre désespérément contre sa puissance. Il est compréhensible que des pressentiments aient très tôt causé de l'inquiétude à mon père et naturellement cette inquiétude m'atteignit aussi".

Sa mère

Sa mère avant toute chose lui évoquait l'esprit de la nature. D'elle, il nous a légué l'image suivante : "Elle est comme une prêtresse dans l'antre d'un ours".Nous savons aussi qu'elle dû l'abandonner pendant plusieurs mois pour raison de santé. Elle souffrait sans doute d'une très grosse déception conjugale.

Depuis ce jour, Jung devint très méfiant à l'égard des femmes. Pourtant, plus tard dans la vie, il ne fut jamais déçu par elle.

Enfin, sa mère fut celle avec qui sa personnalité n° 2 s'accordait le mieux. Car sa mère devait avoir ces mêmes divisions en elle. Ecoutons à ce propos les paroles du fils :"Elle était, je ne sais comment, ancrée dans un fond invisible et profond, qui ne me parut jamais être une certitude de foi chrétienne. Ce fond avait, selon mon sentiment, quelque attache avec les animaux, les arbres, les montagnes, les prairies et les cours d'eau, ce qui contrastait singulièrement avec la surface chrétienne et les manifestations conventionnelles de la foi de ma mère. Cet arrière-plan s'accordait tellement avec ma propre attitude qu'il n'en naissait nulle inquiétude ; au contraire, cette constatation me donna toujours un sentiment de sécurité ainsi que la conviction qu'il y avait là un fond solide sur lequel on pouvait s'appuyer. Et jamais l'idée ne me vint du "paganisme" de ce fondement. L'aspect numéro 2 de ma mère fut mon plus fort soutien dans les conflits qui s'amorçaient entre la tradition paternelle et les étranges formes compensatrices que mon inconscient était stimulé à créer".

jamais être une certitude de foi chrétienne. Ce fond avait, selon mon sentiment, quelque attache avec les animaux, les arbres, les montagnes, les prairies et les cours d'eau, ce qui contrastait singulièrement avec la surface chrétienne et les manifestations conventionnelles de la foi de ma mère. Cet arrière-plan s'accordait tellement avec ma propre attitude qu'il n'en naissait nulle inquiétude ; au contraire, cette constatation me donna toujours un sentiment de sécurité ainsi que la conviction qu'il y avait là un fond solide sur lequel on pouvait s'appuyer. Et jamais l'idée ne me vint du "paganisme" de ce fondement. L'aspect numéro 2 de ma mère fut mon plus fort soutien dans les conflits qui s'amorçaient entre la tradition paternelle et les étranges formes compensatrices que mon inconscient était stimulé à créer".

Son amitié avec Freud On a cessé d'écrire sur le différend qui opposa Carl Gustav Jung et Sigmund Freud. Jung, dans cette affaire, nous dit bien pourtant qu'il n'a jamais cherché à se dresser face à Freud en adversaire. La dissemblance de point de vue l'a tout simplement porté à faire sécession du mouvement psychanalytique auprès duquel il apporta tout son soutien de 1906 à 1913 ;

On a cessé d'écrire sur le différend qui opposa Carl Gustav Jung et Sigmund Freud. Jung, dans cette affaire, nous dit bien pourtant qu'il n'a jamais cherché à se dresser face à Freud en adversaire. La dissemblance de point de vue l'a tout simplement porté à faire sécession du mouvement psychanalytique auprès duquel il apporta tout son soutien de 1906 à 1913 ;

Dans l'intervalle, une amitié de travail particulière et passionnée s'établit entre les deux hommes. Jung lu à plusieurs reprises les Sciences du rêve de Freud (1899) et en saisie très rapidement la très grande portée. De plus, la théorie du refoulement qui était exposé à l'intérieur du livre fondateur de l'école freudienne venait amplement confirmer ses propres observations qu'il avait alors menées auprès de ses patients au cours notamment de ses expériences d'association.

Toutefois, l'endroit où les deux savants divergeaient profondément était celui du niveau du contenu du refoulement. Comme cause de refoulement, Freud voyait le trauma sexuel. Pour ce dernier, par exemple, le rêve était l'expression d'un désir inconscient, et ce désir inconscient était le désir sexuel même. Sa théorie sexuelle pris très rapidement une importance extrême pour cet homme. À ses yeux, tout était sexualité refoulée. Notamment, il suspectait son action en présence de la moindre expression spirituelle.

Il sauta vite aux yeux de Jung que l'attitude de Freud à l'égard de la sexualité dénotait manifestement l'existence d'une réalité numineuse. La sexualité chez cet homme agissait, selon les dires de Jung, comme un dieu caché, et masquait par là-même des facteurs inconscients religieux qui échappaient totalement à la vue du grand maître. Or on sait effectivement combien ce dernier était hanté par le surnaturel. Plus d'une fois Jung remarqua son irréligiosité.

En quelque sorte, nous dit Jung, l'image de la sexualité s'imprimait par-dessus sa numinosité - le numineux, ou l'irrationnel étant des éléments de la fonction religieuse que Jung étudia abondamment par la suite - .

Le pire dans tout ceci est que Freud voulu ériger sa théorie sexuelle comme un dogme, comme "un bastion contre le flot de la vase noire de l'occultisme" - en réalité contre la philosophie, la religion et la parapsychologie, disciplines montantes de l'époque. Le danger précisément du numineux est qu'il pousse aux extrêmes. Jung ressentait bien la posture extrême de Freud à l'égard de ses idées. De plus, le fait de considérer une seule moitié de l'inconscient, ainsi que le fit Freud, provoqua automatiquement la création de réactions dans l'inconscient, des réactions qui ont pris chez Freud les habits de la démesure, de l'obsession et de la monotonie d'interprétation.

Freud est semble-t-il resté aveugle à l'égard de l'influence qu'exerçait sa propre psychologie personnelle dans l'élaboration de sa théorie sexuelle. Il n'a point vu qu'en élaborant son système conceptuel il déroulait, en fait, le contenu de ses bases personnelles. À l'évidence, la typologie psychologique de Freud se rencontre beaucoup dans la société, d'où la raison pour laquelle on a pu constater abondamment le caractère opératif de ladite théorie sur le terrain. Mais l'endroit où Jung ne pouvait plus le suivre est qu'il désirait poser ses recherches comme une vérité scientifique.

Il est clair que la démarche de Freud vers l'étude de l'aspect uniquement extérieur et biologique – la sexualité - du phénomène numineux offrait à ses travaux l'assurance d'être perçus totalement irrévocables scientifiquement. Par contre, la réelle mise en lumière des profondeurs de l'homme se voyait amputée entre autre du sentiment religieux qui occupe pourtant une place prépondérante dans la vie de la psyché humaine. Dans les faits, l'approche de Freud s'est réduite à une étude biologique, alors que fondamentalement elle devait son existence au phénomène religieux.

À la différence de Freud, l'approche de Jung permettait de prendre en compte un maximum de dieux - en ce sens que la libido, pour Jung désignaient toutes les forces actives de l'âme -. Pour cette raison, il ne pouvait prendre position en faveur d'une théorie qui n'en percevait qu'un voire deux maximums, et dont l'instigateur surtout ne pouvait notablement comprendre l'expérience religieuse.

Jung s'entendait très mal avec son père sur la question du domaine religieux.

De longues discussions stériles sur ce thème eurent lieu entre eux. Son père était pasteur protestant rongé par le doute, mais qui néanmoins ne renonçait pas à débiter doctement sa foi et ses sermons. Pour Jung, son père croyait seulement à des définitions. Sur la théologie religieuse n'écrivit-il pas : "sans espoir de jamais savoir, elle exigeait que l'on crût".Contrairement à son père, au lieu de "croire" Jung se mit à "chercher" les causes de la souffrance, de l'imperfection et du mal. Et malgré sa grande curiosité qui le portait vers la réalité extérieure, très vite il eut le pressentiment que la réponse se trouvait au-dedans de lui et non au-dehors.

De longues discussions stériles sur ce thème eurent lieu entre eux. Son père était pasteur protestant rongé par le doute, mais qui néanmoins ne renonçait pas à débiter doctement sa foi et ses sermons. Pour Jung, son père croyait seulement à des définitions. Sur la théologie religieuse n'écrivit-il pas : "sans espoir de jamais savoir, elle exigeait que l'on crût".Contrairement à son père, au lieu de "croire" Jung se mit à "chercher" les causes de la souffrance, de l'imperfection et du mal. Et malgré sa grande curiosité qui le portait vers la réalité extérieure, très vite il eut le pressentiment que la réponse se trouvait au-dedans de lui et non au-dehors.Ce qu'il manquait à son père, pensait Jung, c'était l'expérience immédiate de dieu. Jung savait de quoi il en retournait, mais, hélas, il échoua à le faire comprendre à son père.

D'après Jung, la débâcle religieuse de son père était à l'origine du sentiment d'inquiétude et d'insécurité face au monde qu'il ressentit tout au long de son enfance.

À ce propos, Jung fait cette remarque :"Une révolution intérieure de ce genre, jette son ombre très longtemps à l'avance et d'autant plus longtemps que la conscience se cabre désespérément contre sa puissance. Il est compréhensible que des pressentiments aient très tôt causé de l'inquiétude à mon père et naturellement cette inquiétude m'atteignit aussi".

Sa mère

Sa mère avant toute chose lui évoquait l'esprit de la nature. D'elle, il nous a légué l'image suivante : "Elle est comme une prêtresse dans l'antre d'un ours".Nous savons aussi qu'elle dû l'abandonner pendant plusieurs mois pour raison de santé. Elle souffrait sans doute d'une très grosse déception conjugale.

Depuis ce jour, Jung devint très méfiant à l'égard des femmes. Pourtant, plus tard dans la vie, il ne fut jamais déçu par elle.

Enfin, sa mère fut celle avec qui sa personnalité n° 2 s'accordait le mieux. Car sa mère devait avoir ces mêmes divisions en elle. Ecoutons à ce propos les paroles du fils :"Elle était, je ne sais comment, ancrée dans un fond invisible et profond, qui ne me parut

jamais être une certitude de foi chrétienne. Ce fond avait, selon mon sentiment, quelque attache avec les animaux, les arbres, les montagnes, les prairies et les cours d'eau, ce qui contrastait singulièrement avec la surface chrétienne et les manifestations conventionnelles de la foi de ma mère. Cet arrière-plan s'accordait tellement avec ma propre attitude qu'il n'en naissait nulle inquiétude ; au contraire, cette constatation me donna toujours un sentiment de sécurité ainsi que la conviction qu'il y avait là un fond solide sur lequel on pouvait s'appuyer. Et jamais l'idée ne me vint du "paganisme" de ce fondement. L'aspect numéro 2 de ma mère fut mon plus fort soutien dans les conflits qui s'amorçaient entre la tradition paternelle et les étranges formes compensatrices que mon inconscient était stimulé à créer".

jamais être une certitude de foi chrétienne. Ce fond avait, selon mon sentiment, quelque attache avec les animaux, les arbres, les montagnes, les prairies et les cours d'eau, ce qui contrastait singulièrement avec la surface chrétienne et les manifestations conventionnelles de la foi de ma mère. Cet arrière-plan s'accordait tellement avec ma propre attitude qu'il n'en naissait nulle inquiétude ; au contraire, cette constatation me donna toujours un sentiment de sécurité ainsi que la conviction qu'il y avait là un fond solide sur lequel on pouvait s'appuyer. Et jamais l'idée ne me vint du "paganisme" de ce fondement. L'aspect numéro 2 de ma mère fut mon plus fort soutien dans les conflits qui s'amorçaient entre la tradition paternelle et les étranges formes compensatrices que mon inconscient était stimulé à créer".Son amitié avec Freud

On a cessé d'écrire sur le différend qui opposa Carl Gustav Jung et Sigmund Freud. Jung, dans cette affaire, nous dit bien pourtant qu'il n'a jamais cherché à se dresser face à Freud en adversaire. La dissemblance de point de vue l'a tout simplement porté à faire sécession du mouvement psychanalytique auprès duquel il apporta tout son soutien de 1906 à 1913 ;

On a cessé d'écrire sur le différend qui opposa Carl Gustav Jung et Sigmund Freud. Jung, dans cette affaire, nous dit bien pourtant qu'il n'a jamais cherché à se dresser face à Freud en adversaire. La dissemblance de point de vue l'a tout simplement porté à faire sécession du mouvement psychanalytique auprès duquel il apporta tout son soutien de 1906 à 1913 ;Dans l'intervalle, une amitié de travail particulière et passionnée s'établit entre les deux hommes. Jung lu à plusieurs reprises les Sciences du rêve de Freud (1899) et en saisie très rapidement la très grande portée. De plus, la théorie du refoulement qui était exposé à l'intérieur du livre fondateur de l'école freudienne venait amplement confirmer ses propres observations qu'il avait alors menées auprès de ses patients au cours notamment de ses expériences d'association.

Toutefois, l'endroit où les deux savants divergeaient profondément était celui du niveau du contenu du refoulement. Comme cause de refoulement, Freud voyait le trauma sexuel. Pour ce dernier, par exemple, le rêve était l'expression d'un désir inconscient, et ce désir inconscient était le désir sexuel même. Sa théorie sexuelle pris très rapidement une importance extrême pour cet homme. À ses yeux, tout était sexualité refoulée. Notamment, il suspectait son action en présence de la moindre expression spirituelle.

Il sauta vite aux yeux de Jung que l'attitude de Freud à l'égard de la sexualité dénotait manifestement l'existence d'une réalité numineuse. La sexualité chez cet homme agissait, selon les dires de Jung, comme un dieu caché, et masquait par là-même des facteurs inconscients religieux qui échappaient totalement à la vue du grand maître. Or on sait effectivement combien ce dernier était hanté par le surnaturel. Plus d'une fois Jung remarqua son irréligiosité.

En quelque sorte, nous dit Jung, l'image de la sexualité s'imprimait par-dessus sa numinosité - le numineux, ou l'irrationnel étant des éléments de la fonction religieuse que Jung étudia abondamment par la suite - .

Le pire dans tout ceci est que Freud voulu ériger sa théorie sexuelle comme un dogme, comme "un bastion contre le flot de la vase noire de l'occultisme" - en réalité contre la philosophie, la religion et la parapsychologie, disciplines montantes de l'époque. Le danger précisément du numineux est qu'il pousse aux extrêmes. Jung ressentait bien la posture extrême de Freud à l'égard de ses idées. De plus, le fait de considérer une seule moitié de l'inconscient, ainsi que le fit Freud, provoqua automatiquement la création de réactions dans l'inconscient, des réactions qui ont pris chez Freud les habits de la démesure, de l'obsession et de la monotonie d'interprétation.

Freud est semble-t-il resté aveugle à l'égard de l'influence qu'exerçait sa propre psychologie personnelle dans l'élaboration de sa théorie sexuelle. Il n'a point vu qu'en élaborant son système conceptuel il déroulait, en fait, le contenu de ses bases personnelles. À l'évidence, la typologie psychologique de Freud se rencontre beaucoup dans la société, d'où la raison pour laquelle on a pu constater abondamment le caractère opératif de ladite théorie sur le terrain. Mais l'endroit où Jung ne pouvait plus le suivre est qu'il désirait poser ses recherches comme une vérité scientifique.

Il est clair que la démarche de Freud vers l'étude de l'aspect uniquement extérieur et biologique – la sexualité - du phénomène numineux offrait à ses travaux l'assurance d'être perçus totalement irrévocables scientifiquement. Par contre, la réelle mise en lumière des profondeurs de l'homme se voyait amputée entre autre du sentiment religieux qui occupe pourtant une place prépondérante dans la vie de la psyché humaine. Dans les faits, l'approche de Freud s'est réduite à une étude biologique, alors que fondamentalement elle devait son existence au phénomène religieux.

À la différence de Freud, l'approche de Jung permettait de prendre en compte un maximum de dieux - en ce sens que la libido, pour Jung désignaient toutes les forces actives de l'âme -. Pour cette raison, il ne pouvait prendre position en faveur d'une théorie qui n'en percevait qu'un voire deux maximums, et dont l'instigateur surtout ne pouvait notablement comprendre l'expérience religieuse.

A suivre...

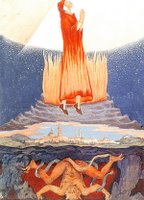

Il y a, disons-le clairement, un lien évident entre ce que l'on nomme dieu, le monde des cieux ou de l'au-delà, et l'inconscient. Partant, cela suggère que le monde d'en haut n'exclut pas le monde d'en bas. Pour celles et ceux qui ont lus un tant soit peu la psychanalyse freudienne, il est plus facile de souscrire à cette idée. Sachant que pour Freud l'inconscient représente résolument le réservoir de la vase noire humaine. Par contre pour les freudiens qui ont intégré et retenu tout particulièrement la dialectique freudienne du ça et du Surmoi, et notamment qui ont projeté tout leur idéal sur l'existence d'un monde d'en haut seulement meilleur auront beaucoup plus de mal à admettre ladite proposition.

Il y a, disons-le clairement, un lien évident entre ce que l'on nomme dieu, le monde des cieux ou de l'au-delà, et l'inconscient. Partant, cela suggère que le monde d'en haut n'exclut pas le monde d'en bas. Pour celles et ceux qui ont lus un tant soit peu la psychanalyse freudienne, il est plus facile de souscrire à cette idée. Sachant que pour Freud l'inconscient représente résolument le réservoir de la vase noire humaine. Par contre pour les freudiens qui ont intégré et retenu tout particulièrement la dialectique freudienne du ça et du Surmoi, et notamment qui ont projeté tout leur idéal sur l'existence d'un monde d'en haut seulement meilleur auront beaucoup plus de mal à admettre ladite proposition.